Einleitung

Die Hantzsch-Widman-Patterson-Nomenklatur ist eines von zwei

Systemen zur Benennung von

Heterocyclen,

wenn sich kein Trivialname für die zu benennende Struktur etabliert hat.

Nach dem Hantzsch-Widman-Patterson-System werden drei- bis zehngliedrige

Heterocyclen benannt.

Allgemeiner Aufbau

Der Name eines Heterocyclus baut sich bei Verwendung der

Hantzsch-Widman-Patterson-Nomenklatur aus dem

a-Term-Präfix – für das Heteroatom –

und einem Suffix zusammen, der die Ringgröße und den

Sättigungsgrad beschreibt. Wenn der Suffix mit einem Vokal

beginnt, entfällt das namensgebende a des a-Term-Präfices.

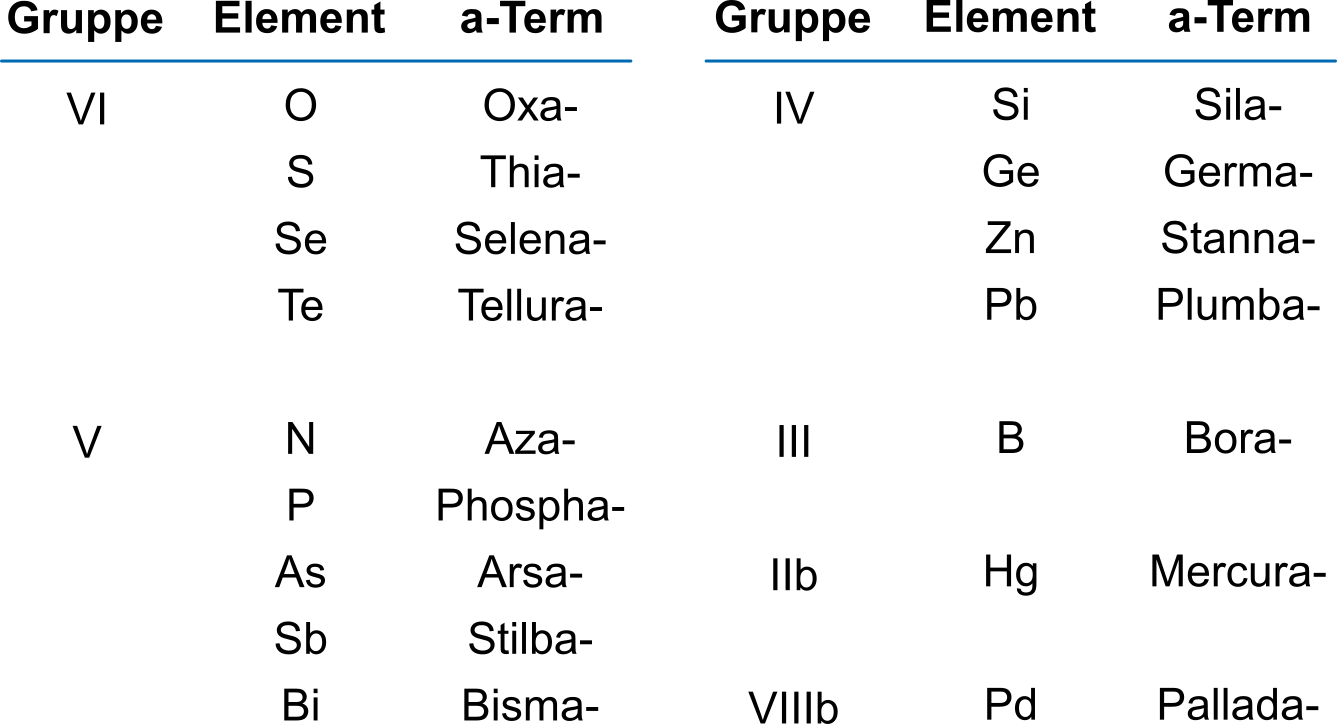

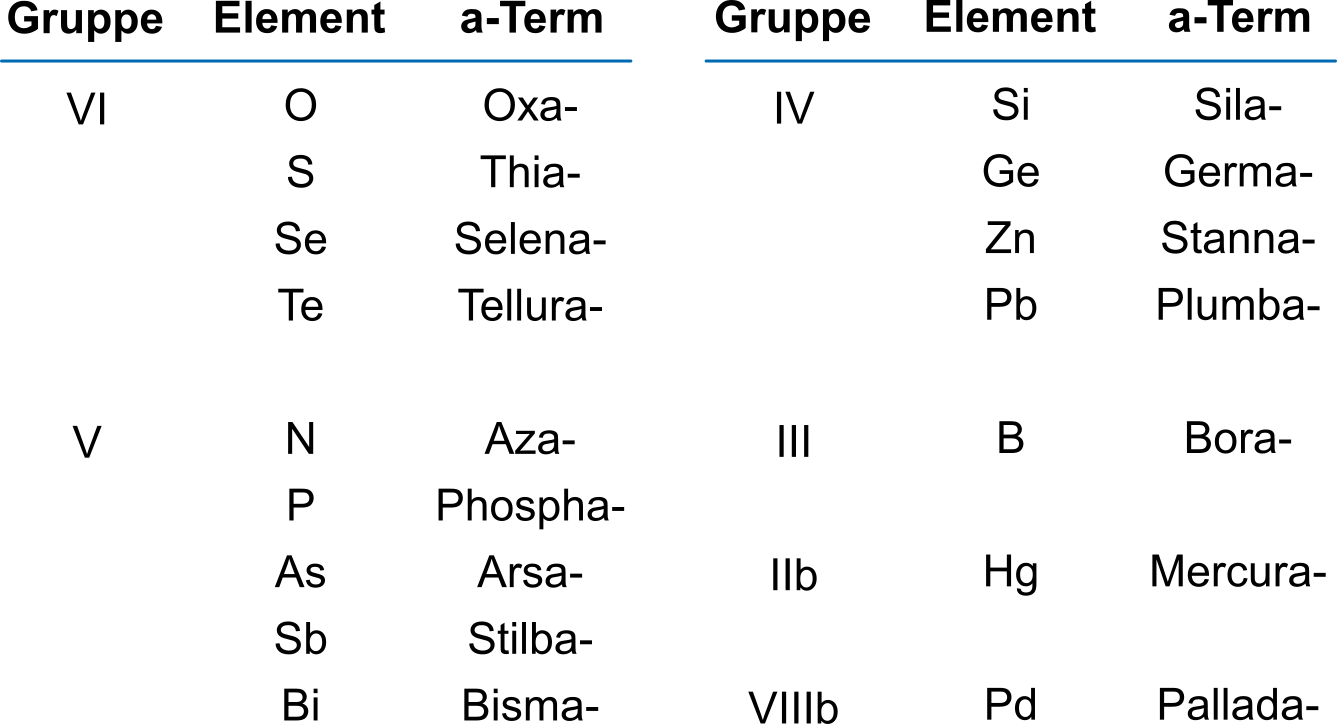

Präfices

Jedes Element besitzt seinen eigenen Präfix.

Sind in einem Heterocyclus mehrere verschiedene Heteroatome

enthalten, erfolgt eine Priorisierung der Präfices entsprechend

der Stellung im Periodensystem.

Die a-Term-Präficies und die Reihenfolge der wichtiger Elemente

sind in der untenstehenden Tabelle angegeben.

Eine vollständige Liste aller Präfices inklusive der

Prioritäten können über den untenstehenden Button im

scheLM PSE erreicht werden.

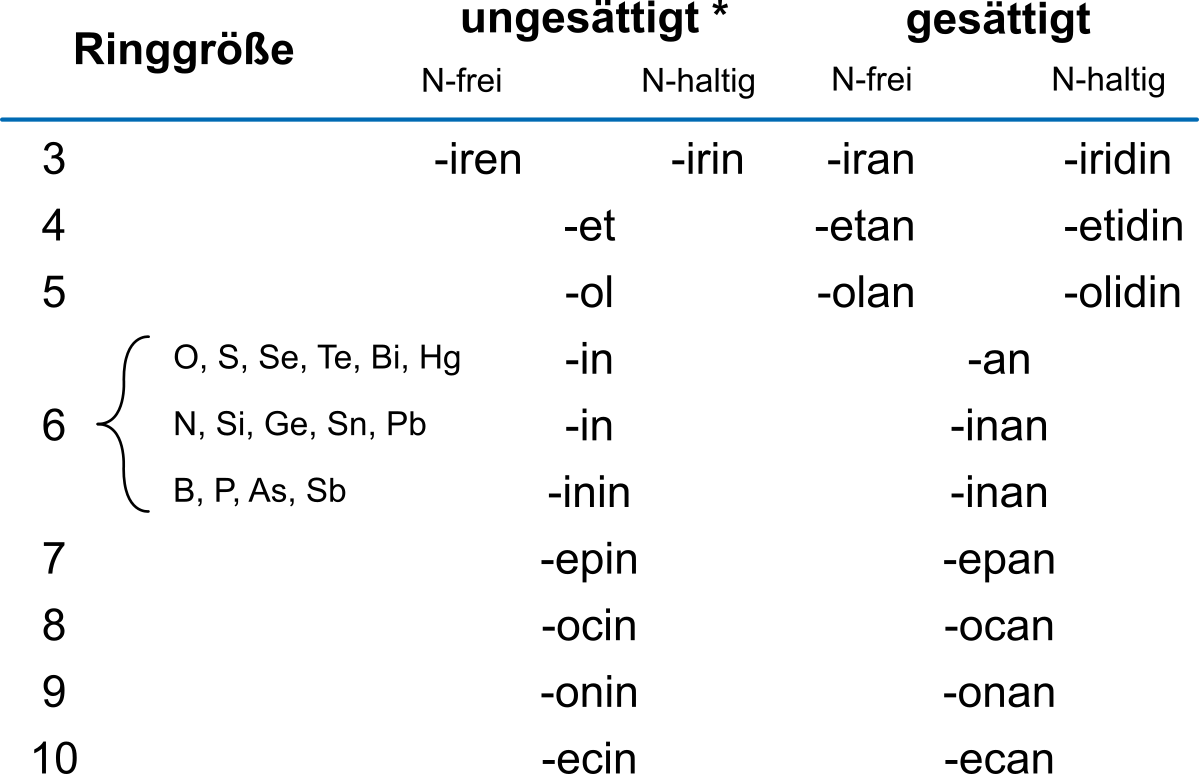

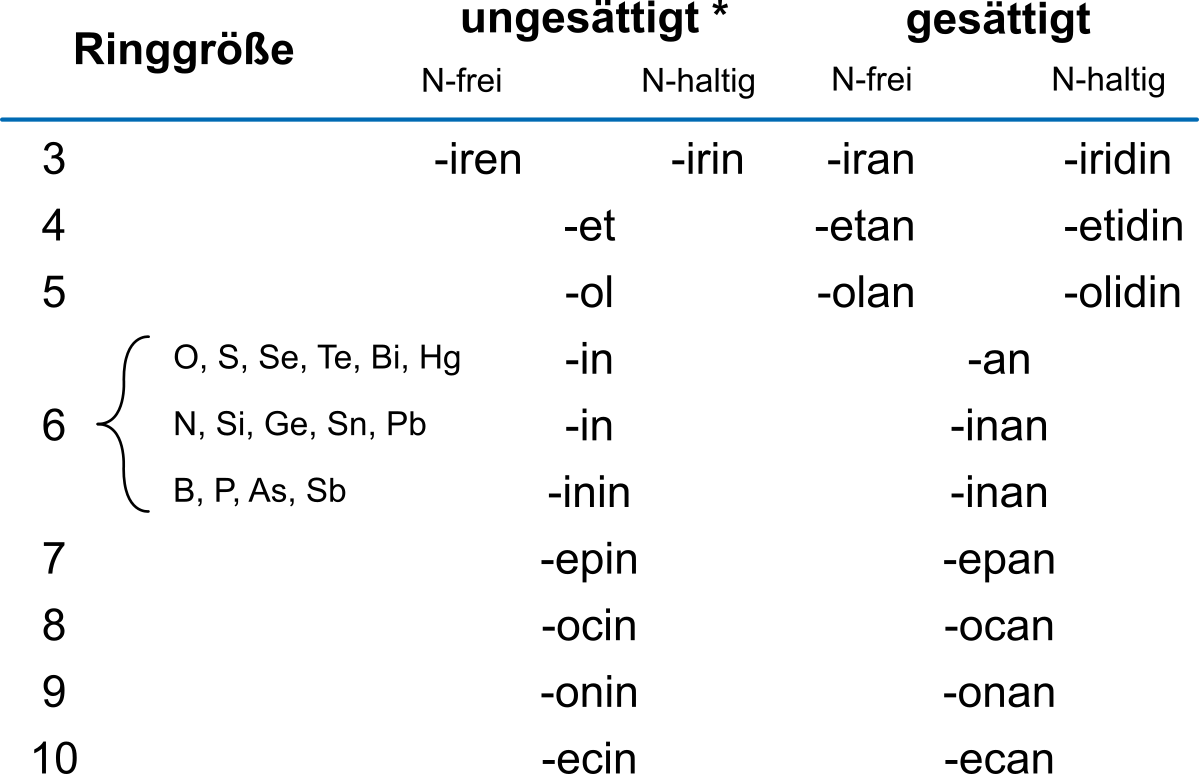

Suffices

Die Nachsilbe wird nach folgenden Kriterien ausgewählt:

Ringgröße und Sättigungsgrad. Außerdem gibt es besondere

Regelungen für die Benennung kleiner N-haltiger Heterocyclen

sowie sechsgliedriger Heterocyclen. Partiell ungesättigte

Ringsysteme werden wie vollständig ungesättigte Heterocyclen

benannt und erhalten bspw. die Vorsilbe Dihydro-.

Die nachfolgende Tabelle fasst die Suffices zusammen.

* als „ungesättigt“ bezeichnet man ein System, in dem

es maximal so viele Doppelbindungen gibt, dass keine

kumulierten

Doppelbindungen enstehen

Beispiele

Die folgenden Beispiele sollen die Bennenung von Heterocyclen mithilfe der

Hantzsch-Widman-Patterson verdeutlichen.

Es handelt sich um einen ungesättigten Dreiring mit einem Sauerstoffatom:

Oxiren. Oxiren ist formal antiaromatisch und besitzt eine hohe

Baeyer-Ringspannung.

Daher sind Oxirene bei Raumtemperatur nicht stabil.

Es handelt sich um einen ungesättigten Dreiring mit einem Sauerstoffatom:

Oxiren. Oxiren ist formal antiaromatisch und besitzt eine hohe

Baeyer-Ringspannung.

Daher sind Oxirene bei Raumtemperatur nicht stabil.

Ein gesättigter Dreiring mit einem Stickstoffatom ist als Aziridin bekannt.

Ein gesättigter Dreiring mit einem Stickstoffatom ist als Aziridin bekannt.

Nebenstehend ist ein N-haltiger ungesättigter Dreiring mit einem Stickstoffatom

dargestellt: Azirin. Das abgebildete 1H-Azirin ist instabil und isomerisiert

umgehend zum 2H-Azirin, welches immernoch äußerst reaktiv ist.

Nebenstehend ist ein N-haltiger ungesättigter Dreiring mit einem Stickstoffatom

dargestellt: Azirin. Das abgebildete 1H-Azirin ist instabil und isomerisiert

umgehend zum 2H-Azirin, welches immernoch äußerst reaktiv ist.

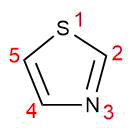

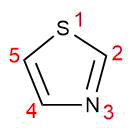

Der fünfgliedrige Heterocyclus mit der maximalen Anzahl an nicht-kummulierten

Doppelbindungen besitzt ein Schwefel- und ein Stickstoffatom. Er kann systematisch

als 1,3-Thiazol bezeichnet werden; als Trivialname hat sich nur

Thiazol

etabliert.

Der fünfgliedrige Heterocyclus mit der maximalen Anzahl an nicht-kummulierten

Doppelbindungen besitzt ein Schwefel- und ein Stickstoffatom. Er kann systematisch

als 1,3-Thiazol bezeichnet werden; als Trivialname hat sich nur

Thiazol

etabliert.

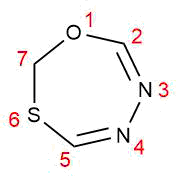

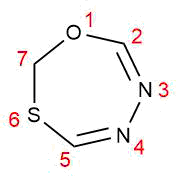

Der nebenstehende Heterocyclus besitzt sowohl zwei Stickstoffatome sowie ein Sauerstoff-

und ein Schwefelatom; geordnet nach ihrer Priorität (O > S > N) ergibt sich als Präfix:

„Oxathiadiaza-“. Es handelt sich weiter um einen partiell ungesättigten

siebengliedrigen Ring, sodass als Suffix „-epin“ gewählt wird.

Werden die ringbildenden Atome nun so durchnummeriert, dass mit dem Atom höchster

Priorität begonnen wird und alle weiteren Heteroatome möglichst kleine Nummern

erhalten, ergibt sich der vollständige Name zu

„7H-1,6,3,4-Oxathiadiazepin“.

Der nebenstehende Heterocyclus besitzt sowohl zwei Stickstoffatome sowie ein Sauerstoff-

und ein Schwefelatom; geordnet nach ihrer Priorität (O > S > N) ergibt sich als Präfix:

„Oxathiadiaza-“. Es handelt sich weiter um einen partiell ungesättigten

siebengliedrigen Ring, sodass als Suffix „-epin“ gewählt wird.

Werden die ringbildenden Atome nun so durchnummeriert, dass mit dem Atom höchster

Priorität begonnen wird und alle weiteren Heteroatome möglichst kleine Nummern

erhalten, ergibt sich der vollständige Name zu

„7H-1,6,3,4-Oxathiadiazepin“.

Anellierte Systeme

Der Name von anellierten Systemen setzt sich aus den Bezeichnungen

der einzelnen Heterocyclen sowie deren Verknüpfung zusammen.

Er wird von hinten nach vorne

konstruiert.

-

Ermittlung der Stammkomponente (und infolgedessen der

anillierten Komponente)

Zur Festlegung des Stammkörpers werden folgende

Regeln nacheinander abgearbeitet. Die erste Regel, die eine

Unterscheidung zulässt, definiert den Stamm.

-

der Heterocyclus ist der Stamm;

-

der stickstoffhaltige Heterocyclus ist Stamm;

-

der Heterocyclus mit dem Heteroatom höchster Priorität

(siehe Tabelle mit den a-Term-Präficies)

ist der Stamm;

-

die Komponente, die die größte Azahl Ringe

enthält, ist der Stamm;

-

die Komponente, die den größten

individuellen Heterocyclusenthält,

ist der Stamm;

-

die Komponente mit der größten Anzahl

an beliebigen Heteroatomen ist der Stamm;

-

die Komponente mit der größten Vielfalt

an Heteroatomen ist der Stamm;

-

die Komponente mit der größten Anzahl an

Heteroatomen, die die höchste Priorität

haben, ist der Stamm;

-

wenn es die Wahl gibt, zwischen zwei Komponenten mit

der gleichen Ringgröße und der gleichen Anzahl und

Art der Heteroatome, dann wähle die Komponente als

Basis, bei denen die Heteroatome vor der Fusion die

niedrigsten Nummern getragen haben.

-

Festlegung der Verknüfung in eckigen Klammern

-

Bezifferung der Bindungen im Stamm mit Kleinbuchstaben

entsprechend der Atomnummerierung

-

Ermittlung der anellierten Bindung

-

Ermittlung der Atomnummern der anellierten Komponente,

mit denen sie an den Stamm knüpft

-

Ermittlung der Kranzbezifferung

-

Polyheterocyclisches System so ausrichten, dass

die größte Ringanzahl in der Horizontalen liegt und

die maximale Ringanzahl nach rechts oben weist.

-

Nummerierung im Uhrzeigersinn beginnend oben rechts

mit dem linkesten Atom, welches nicht Teil zweier

Ringe ist.

-

Ermittlung des Sättigunsgrades

-

Bestimmung des Hydrierungsgrades und der Position

der Hydrierungen anhand der Kranzbezifferung.

Das Modul

scheLM s2n

widmet sich ausführlich der Nomenklatur anellierter Heterocyclen.

Beispiele

Die beiden folgenden einfachen Beispiele sollen zum Verständnis der

Nomenklatur anellierter Systeme mittels der Hantzsch-Widman-Patterson-Nomenklatur

beitragen.

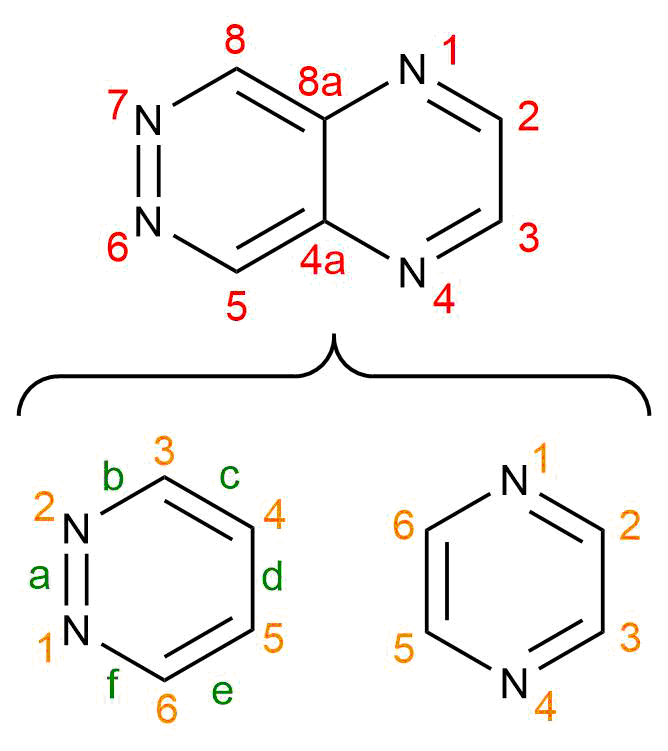

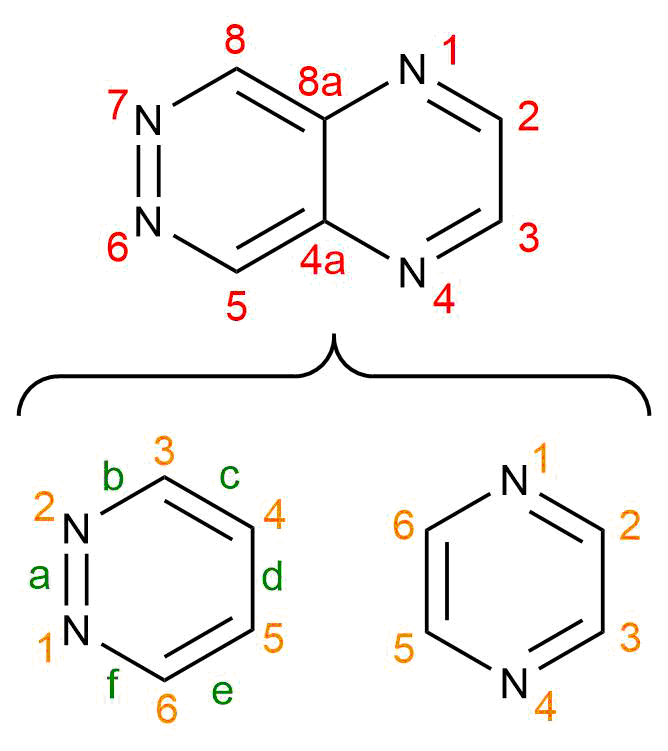

Das nebenstehende bicyclische System lässt sich von Pyrazin und Pyridazin ableiten.

Das nebenstehende bicyclische System lässt sich von Pyrazin und Pyridazin ableiten.

Die Ermittlung des Stamms erfolgt nach Kriterium i, da alle vorangegangene

Kriterien sowohl auf Pyrazin als auch auf Pyridazin zutreffen: in Pyridazin

tragen die Heteroatome vor der Fusion die niedrigsten Nummern.

Der Stamm ist mit Bindung d an die Atome 2 und 3 des Pyrazins anelliert.

Der gezeigte Heterocyclus wird als „Pyrazino[2,3-d]pyridazin“

bezeichnet.

Das nebenstehende Fusionsprodukt von 1,3-Dioxol und Imidazol ist ein bicyclischer

Heterocyclus.

Das nebenstehende Fusionsprodukt von 1,3-Dioxol und Imidazol ist ein bicyclischer

Heterocyclus.

Der Stamm ergibt sich nach Kriterium b, da nur einer der beiden Heterocyclen N-haltig

ist: Imidazol.

Imidazol ist mit Bindung d an die Atome 4 und 5 von 1,3-Dioxol anelliert.

Zur Ermittlung der Kranzbezifferung wird das Molekül horizontal ausgerichtet;

es kann sowohl ein Stickstoff- als auch ein Sauerstoffatom oben rechts zum

Liegen kommt. Da die Priorität von Sauerstoff größer als jene von Stickstoff ist,

bekommt Sauerstoff die niedrigere Ziffer zugeteilt.

Das dargestellte Molekül ist an Position 4 gesättigt.

Als Name ergibt sich folglich „4H-1,3-Dioxolo[4,5-d]imidazol“.

Es handelt sich um einen ungesättigten Dreiring mit einem Sauerstoffatom:

Oxiren. Oxiren ist formal antiaromatisch und besitzt eine hohe

Es handelt sich um einen ungesättigten Dreiring mit einem Sauerstoffatom:

Oxiren. Oxiren ist formal antiaromatisch und besitzt eine hohe

Ein gesättigter Dreiring mit einem Stickstoffatom ist als Aziridin bekannt.

Ein gesättigter Dreiring mit einem Stickstoffatom ist als Aziridin bekannt.  Nebenstehend ist ein N-haltiger ungesättigter Dreiring mit einem Stickstoffatom

dargestellt: Azirin. Das abgebildete 1H-Azirin ist instabil und isomerisiert

umgehend zum 2H-Azirin, welches immernoch äußerst reaktiv ist.

Nebenstehend ist ein N-haltiger ungesättigter Dreiring mit einem Stickstoffatom

dargestellt: Azirin. Das abgebildete 1H-Azirin ist instabil und isomerisiert

umgehend zum 2H-Azirin, welches immernoch äußerst reaktiv ist.

Der fünfgliedrige Heterocyclus mit der maximalen Anzahl an nicht-kummulierten

Doppelbindungen besitzt ein Schwefel- und ein Stickstoffatom. Er kann systematisch

als 1,3-Thiazol bezeichnet werden; als Trivialname hat sich nur

Der fünfgliedrige Heterocyclus mit der maximalen Anzahl an nicht-kummulierten

Doppelbindungen besitzt ein Schwefel- und ein Stickstoffatom. Er kann systematisch

als 1,3-Thiazol bezeichnet werden; als Trivialname hat sich nur

Der nebenstehende Heterocyclus besitzt sowohl zwei Stickstoffatome sowie ein Sauerstoff-

und ein Schwefelatom; geordnet nach ihrer Priorität (O > S > N) ergibt sich als Präfix:

„Oxathiadiaza-“. Es handelt sich weiter um einen partiell ungesättigten

siebengliedrigen Ring, sodass als Suffix „-epin“ gewählt wird.

Werden die ringbildenden Atome nun so durchnummeriert, dass mit dem Atom höchster

Priorität begonnen wird und alle weiteren Heteroatome möglichst kleine Nummern

erhalten, ergibt sich der vollständige Name zu

„7H-1,6,3,4-Oxathiadiazepin“.

Der nebenstehende Heterocyclus besitzt sowohl zwei Stickstoffatome sowie ein Sauerstoff-

und ein Schwefelatom; geordnet nach ihrer Priorität (O > S > N) ergibt sich als Präfix:

„Oxathiadiaza-“. Es handelt sich weiter um einen partiell ungesättigten

siebengliedrigen Ring, sodass als Suffix „-epin“ gewählt wird.

Werden die ringbildenden Atome nun so durchnummeriert, dass mit dem Atom höchster

Priorität begonnen wird und alle weiteren Heteroatome möglichst kleine Nummern

erhalten, ergibt sich der vollständige Name zu

„7H-1,6,3,4-Oxathiadiazepin“.

Das nebenstehende bicyclische System lässt sich von Pyrazin und Pyridazin ableiten.

Das nebenstehende bicyclische System lässt sich von Pyrazin und Pyridazin ableiten. Das nebenstehende Fusionsprodukt von 1,3-Dioxol und Imidazol ist ein bicyclischer

Heterocyclus.

Das nebenstehende Fusionsprodukt von 1,3-Dioxol und Imidazol ist ein bicyclischer

Heterocyclus.